(通讯员:黄甜甜 蒋蝶)刺绣在中国有着数千年的历史,无论是四大名绣还是其他地方性绣种,都有着自己的发展历程和变迁轨迹,汉绣同样也有着悠久的历史和自身独特的发展脉络。经历了缘起、兴盛、流变等不同的发展阶段,形成了以武汉、洪湖和荆沙为中心并覆盖了湖北省长江两岸和江汉平原广大地区的刺绣体系。

2016年12月12日,汉绣选修课于教学楼A11-204教室开展。对此,我们有幸采访到汉绣设计大师姜成国先生。

个人简介:

姜成国,湖北武汉人,1955年出生。1972年3月进入武汉市第二轻工业局技工学校学习刺绣及工艺美术。1974年9月分配至武汉戏剧用品厂设计室工作至1993年,姜成国在武汉戏剧用品厂工作了近20年。姜成国于1993年创办了“大江”工艺美术设计部,后更名为姜先生工艺制作部,继续从事汉绣戏衣及舞台用品的设计制作以及传统婚庆民俗的相关工作至今。

风格:传统的汉绣技艺风格。

擅长:戏剧服装及舞台刺绣用品。

姜成国不仅秉承了原有的汉绣大宗产品——戏衣的设计与制作,而且还为汉绣走向市场,开拓新的产品进行了有益的探索,是现代汉绣发展中的实业家。十多年来,姜成国创办的企业承接了湖北省及武汉市各类剧团的戏剧服装及舞台刺绣用品如围棹、椅帐、大帐、小帐等的制作。姜成国的企业曾为武汉市汉剧院的创新剧目《王昭君》、《风雪三关》、《孙悟空大闹天宫》、《李慧娘》、《摘花》等制作了演出服装。

通讯员:姜老师,您好!您怎么看待机绣化批量生产这一现状?并且您觉得在坚守传统技艺的同时,产品如何与市场接轨?

姜成国;在我看来,机绣是由人来掌控的,归宗还是人对于汉绣作品的艺术风格的图案布局、物象结构、色彩设置的品质表现。因此在每一个机绣上都要有汉绣的元素,也就要求我们设计制版时要构思好所有的针法,成品才会有汉绣的元素。汉绣与市场接轨可以分为俩个部分,一是设计能力,要有自己的设计理念;二是在设计的同时也要考虑到市场的需求和顾客的需求。面对不同的消费群体,我们可以设计出不同价位和图案的产品,机绣也就满足了这一市场的需求。运用汉绣的元素,慢慢打造品牌效应。我们要运用手工绣花,机器绣花,手推花来提升汉绣的品牌效应,机绣在价格质量上都是有保障的,当然会受到市场的欢迎。

通讯员:汉绣的独特性体现在那些方面?

姜成国:色彩和针法,主要体现画师的身上,画师都会融入汉绣的元素来进行绘画创作,但这不同于写意画。汉绣的绘画我们要强调细节,因为它决定针走向。只有画好,才会绣出好的作品。

通讯员:汉绣源于楚绣,历史悠久,08年被纳入国家级非物质文化遗产的保护目录,您作为市级非物质文化遗产的继承人,应该怎样做才能保护正在遗失的汉绣传统文化?

姜成国:一是个人的思想要有所提高,保护传统文化,作为非物质文化的传承人不代表我们进入了保险箱,这不仅仅是一份荣誉,也是一份使命。我们要融入这个文化行业中,发展汉绣的文化,让其传承下去。二是人要有自己的德,我们也要用德要约束自己,我们提高自身的文化素养,文化品位。如果文化的传承人没有自己的德,那么他创作也不会被认可。所以我们要用德来管理传统文化,高要求自己,才会让其发展的更好。

通讯员:您一直致力于戏剧服装工艺的打造,据了解在此过程中面临了许多困难,是什么让您持之以恒的坚持继承和发扬汉绣?

姜成国;就是我刚刚提到的德性。我从如行来,从未改行,一辈子只做一件事。我们在有高文化素养的情况下,来完成去自己的本职。不要为了利益迷失自己,我们要有对文化底蕴的坚持。我国的国家地位也在不断地发展,有一天把汉绣文化的品牌推向世界,与世界交流。经济效益是一定,也会让更多的人了解中国的汉绣文化,这是一个双赢的事情。这就是我坚持对汉绣文化的坚持原因。

通讯员:对于老员工初学汉绣,在学汉绣上有什么建议?

姜成国:细心,对汉绣学习一定要细心。再者就是有一定的文化内涵,说大了就是爱国,有大家才会有小家。面对世界对自己的定位,有自己的一技之长,在毕业后,也会有自己的工作。最后选择汉绣要有纯正的思想和学手艺的感觉来学习,这样学习会更好的理解汉绣的文化。

通讯员:对于艺术学院员工汉绣这一工艺美术实践能力的缺乏,您怎么看待这一现状?应该怎么做?

姜成国;这是一个发展的过程。如今老员工毕业后,所从事的工作和自己的专业并不对口。这就是对自己的专业没有很好地掌握,自己的专业和市场脱节。其次希望值高,对自己能力的肯定。我们常说‘将钱学艺,学艺赚钱’。有了自己的一技之长,在社会也会有自己的一席之地。作为员工最重要的就是学习,其次就是打好思想基础,好好规划自己的未来。学一门就精通这一门,不要浅尝辄止。

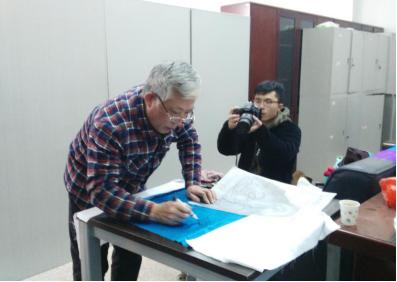

(姜成国大师正在创作)

(汉绣授课现场)